Der Blackout auf der Iberischen Halbinsel – was ist passiert?

Die Fakten: Am 28. April, kurz nach Mittag, ging auf der ganzen Iberischen Halbinsel der Strom aus – also in ganz Spanien und Portugal. Ein grossflächiger Stromausfall wie dieser wird oft als «Blackout» bezeichnet.

Warum das wichtig ist: Zunächst war von einem seltenen Wetterphänomen die Rede – dabei dürfte es sich um einen wolkenlosen Himmel über der ganzen Halbinsel gehandelt haben. Die Solaranlagen produzierten Strom wie sonst nie.

Die Fakten: Am 28. April, kurz nach Mittag, ging auf der ganzen Iberischen Halbinsel der Strom aus – also in ganz Spanien und Portugal. Ein grossflächiger Stromausfall wie dieser wird oft als «Blackout» bezeichnet.

Warum das wichtig ist: Zunächst war von einem seltenen Wetterphänomen die Rede – dabei dürfte es sich um einen wolkenlosen Himmel über der ganzen Halbinsel gehandelt haben. Die Solaranlagen produzierten Strom wie sonst nie.

Ein sonniger Tag mit unerwarteten Folgen

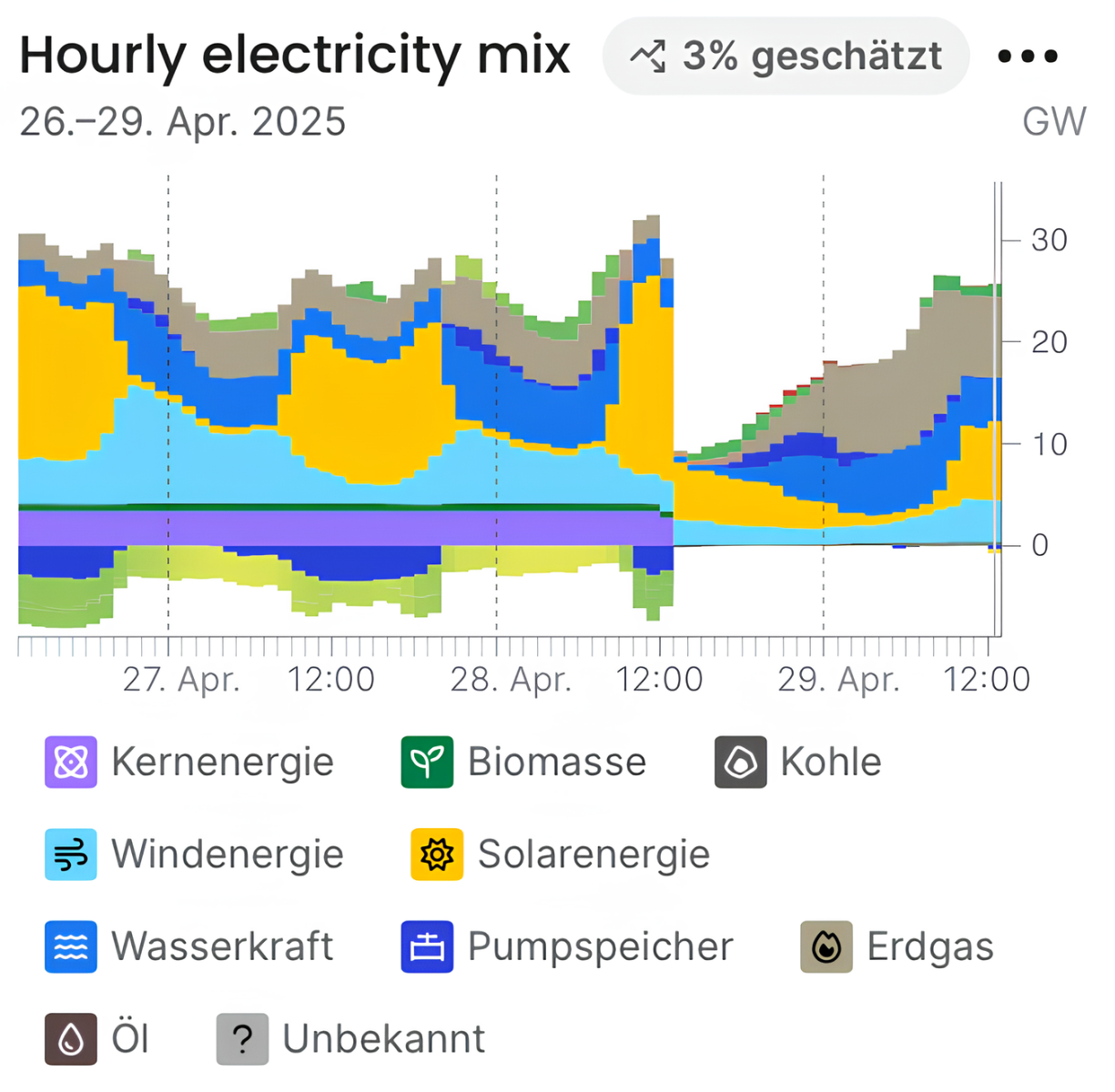

Die Website electricitymaps.com zeigt, wie sich die Stromerzeugung in Spanien an diesem Tag entwickelt hat. Um 11 Uhr vormittags produzierten alle Kraftwerke zusammen rund 32,5 Gigawatt Strom. Das ist eine sehr grosse Menge – und sie war höher als der tatsächliche Stromverbrauch zu diesem Zeitpunkt.

Besonders auffällig war, dass fast zwei Drittel dieses Stroms von Solaranlagen erzeugt wurden. Der Grund: Über dem ganzen Land war der Himmel wolkenlos, die Sonne schien ungehindert.

Normalerweise verbraucht Spanien um diese Tageszeit nicht mehr als 30 Gigawatt. Die Strommenge war also zu hoch. Was tut man in so einem Fall?

Die Stromversorger versuchten, den Überschuss zu bewältigen:

Sie schalteten Pumpspeicherwerke ein, um überschüssigen Strom zwischenzuspeichern. Sie exportierten Strom nach Frankreich und Portugal. Und sie senkten vorsichtig die Leistung der Atomkraftwerke. Doch all das reichte nicht aus, um das Gleichgewicht im Stromnetz wiederherzustellen.

Warum ein Stromnetz stabil bleiben muss Ein Stromnetz funktioniert nur, wenn Angebot und Nachfrage genau im Gleichgewicht sind. Wird zu viel Strom produziert, steigt die Netzfrequenz – das ist eine Art «Taktgeber» für das gesamte System. Wenn die Frequenz zu stark schwankt, können Geräte und ganze Stromnetze beschädigt werden. Deshalb schalten sich Netzteile automatisch ab, wenn die Frequenz zu hoch oder zu niedrig wird – um grösseren Schaden zu verhindern. Das heisst: Zuviel Leistung ist genauso gefährlich wie zu wenig.

Normalerweise sorgen Kraftwerke mit schweren Turbinen und Generatoren – also zum Beispiel Wasserkraft- oder Atomkraftwerke – dafür, dass das Netz stabil bleibt. Ihre «rotierenden Massen» wirken wie Schwungräder und gleichen kurzfristige Schwankungen aus. Windturbinen können das nicht. Ihr Strom muss vor der Einleitung ins Netz auf 50 Hz. getaktet werden.

Am 28. April jedoch kamen nur knapp 20 Prozent der gesamten Stromproduktion aus diesen stabilisierenden Quellen. Der Grossteil kam aus Solaranlagen – und diese liefern zwar viel Strom, tragen aber nichts zur Stabilisierung bei, weil sie keine schweren beweglichen Teile haben.

Und dann kam der Blackout Als die Frequenz im Stromnetz zu stark anstieg – auf über 50,2 Hz – und kaum noch Kraftwerke mit Schwungmasse aktiv waren, schaltete sich das Netz automatisch ab – als Schutzmassnahme. So kam es zum grossflächigen Stromausfall. Das ist eine auf Fakten basierte Spekulation.

Ob zusätzlich ein technischer Defekt oder ein menschlicher Fehler das Ganze ausgelöst hat, lässt sich im Moment nicht mit Sicherheit sagen. Möglich ist es.

Doch selbst wenn – dieser Vorfall bestätigt eine wichtige Warnung, die Fachleute schon lange äussern: Ein Stromnetz kann nur stabil bleiben, wenn es ausreichend regelbare und stabilisierende Stromquellen enthält. Erneuerbare Energien wie Sonne und Wind sind wichtig – aber sie brauchen Unterstützung durch andere Kraftwerke, die das Netz im Gleichgewicht halten können.